|

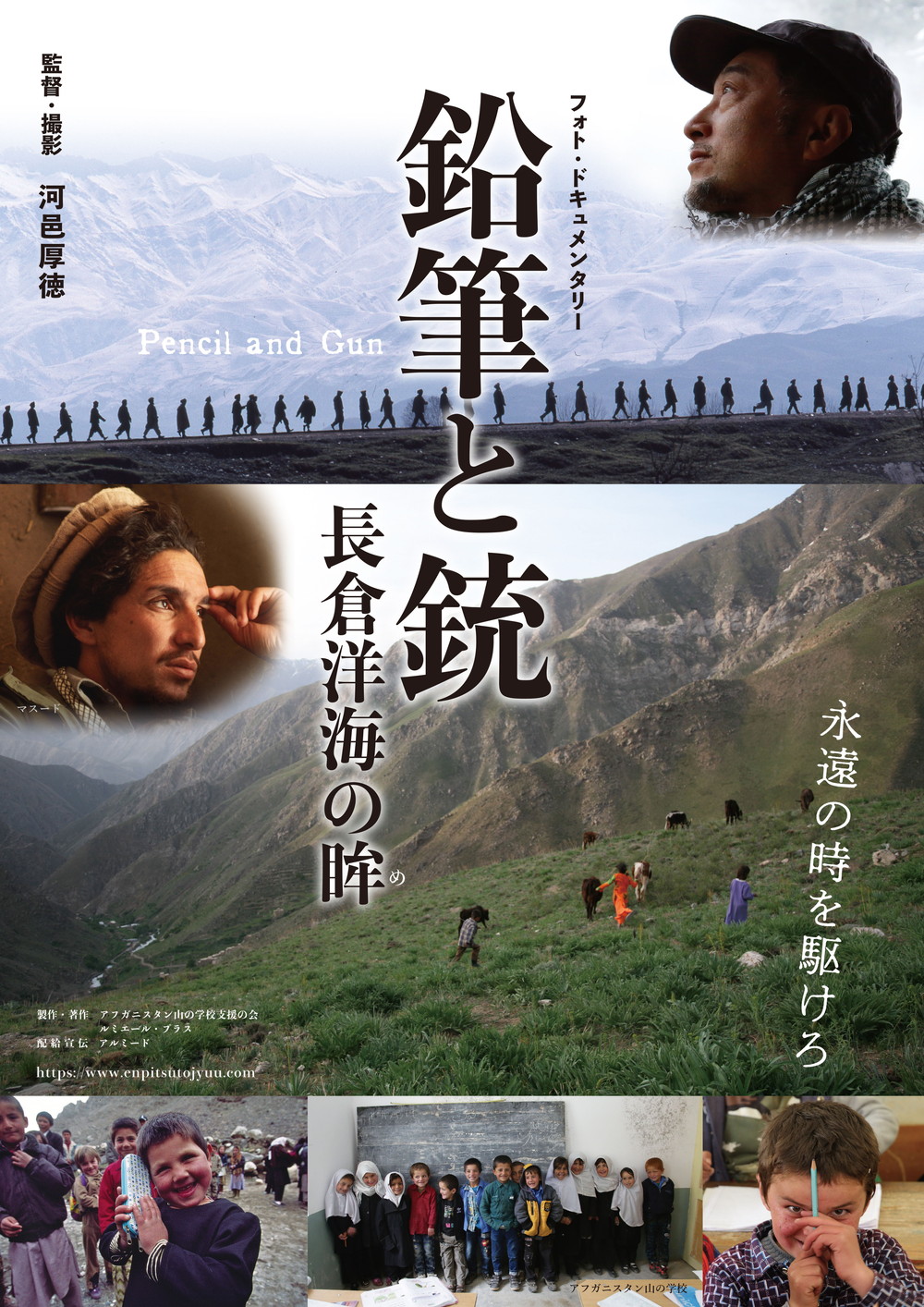

『鉛筆と銃 長倉洋海の眸』河邑厚徳監督長倉洋海の一人称で、切れ良く語り進めてゆくハードボイルド作品 2023年7月に完成。 |

|

河邑厚徳監督インタビュー

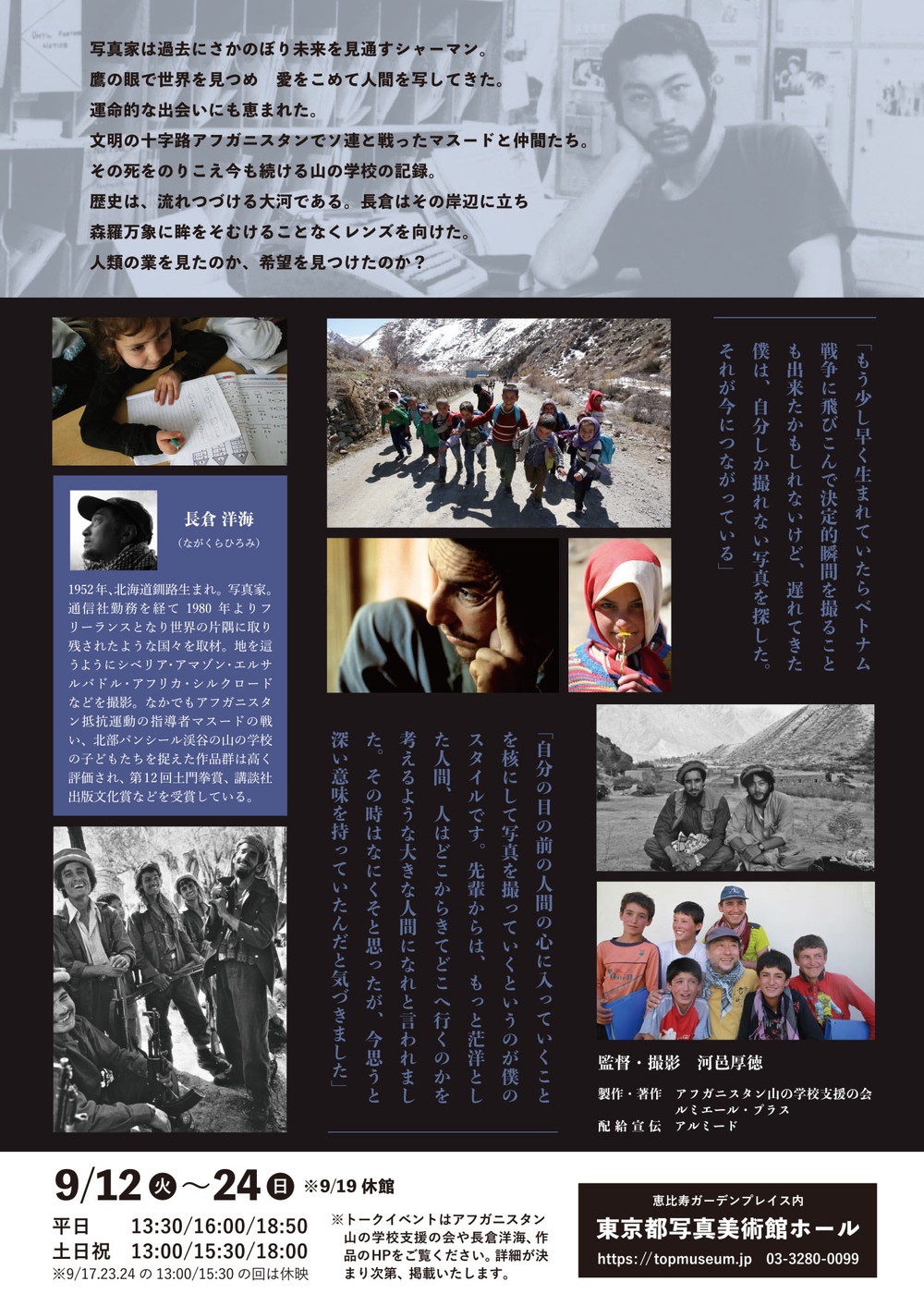

A.写真家はたくさんいるんですけれど、長倉さんの写真はすごく好きな写真です。写真から色んなものが伝わってくるので、その写真を撮った人物に関心が強くありました。会ったらとても素敵な人だったので、映画にしたらいいものができるかなと考えました。 Q.本作をフォト・ドキュメンタリーと呼んでいる理由を教えてください。 A.僕自身は映像を半世紀以上やってきているので、写真集を見るのとも、写真展を見るのとも全く違う見方で、写真に新しい命を吹き込みたいと、写真だけで物語・ドラマを作ろうと思いました。新しい写真体験ができるんじゃないかと思っています。 Q.河邑監督は2001年に亡くなられたマスードに直接会ったことはないかと思いますが、長倉さんがNGO「アフガニスタン山の学校支援の会」を設立するきっかけとなったマスードに関してはどういう思いですか? A.世界を支配する巨大な国に対して、小さなところから抵抗して、そのまま支配されないという生き方が、チェ・ゲバラと共通点があると思います。アメリカと並ぶ超大国のソビエトという国が侵略してきた時に、アフガニスタンの中で、色んな方法をトライしながら、絶対に侵略されないようにした。長倉さんを通してマスードのことを知ると、新しい発見があり、面白かったです。 Q.公式サイトの本作の「コンセプト」として使われている「長倉洋海の一人称で、切れ良く語り進めてゆくハードボイルド作品」という言葉は監督の言葉だと思いますが、ハードボイルドという言葉を辞書で引くと、「簡潔な文体で現実をスピーディーに描くのが特徴」とあります。ハードボイルドというスタイルにした理由はありますか? A.一人称で、男性が主人公になって、語り進めるというスタイルで、比較的感情的なものや気持ちでなくて事実を、乾いた文法で語っていくというのが僕のイメージです。長倉洋海さんという一人で暮らしている自立した写真家の生き様を伝えるのに一番いい手法かなと思いました。 Q.監督が何度か長倉さんのことを「独り身の男」と言っているのを聞きましたが、同じ独り身の男として、特別な親近感があるのですか? A.僕自身も今までいろんなことがあって、一人で暮らし始めて、7〜8年経っていると、同じような環境にあることにシンパシーがあります。彼の家で取材をすると、彼が台所に立ってコーヒーを淹れてくれたり、一人で庭の手入れをしたり、洗濯物をしたりしている。結構若くない男性が自立して、家事もしながら、一方では世界のどこにでも駆けつけ、すごく大きなテーマの作品を撮っている。自分の生き方と繋がっている部分があると思います。 Q.本作は、河邑監督にとって、どのような作品になりましたか? A.1971年にNHKに入って、僕自身は世界中で放送されている「シルクロード」の第二部で中国以西、パミール高原を越えて、インド、パキスタン、シリア、トルコ、ローマまでの取材班だったんですけれど、その時唯一入れなかったのがアフガニスタンだったんです。というのも、1979年にソ連がアフガニスタンへの侵攻を始めているので、私が取材をしていた1981〜1985年くらいまでは、まだ戦いが続いていて、アフガニスタンだけ抜け落ちていたのが心残りだったんです。今回の映像も、見方を変えれば、「シルクロード」みたいな風景があり、そういう意味では、作り手としては、ずっとできなかった宿題であるアフガニスタンの映像のドキュメンタリーが今回ようやくできたことを、とても嬉しく思っています。 Q.長倉さんや関係者は、完成した作品を見て、どう言ってくださっていますか? 長倉さんは、「自分で撮って、何度も見た写真なんだけれど、時間の軸の中で、編集されていくと、全然違う世界に見える」と言ってくださっています。みんな同じようなことを言ってくださっています。 Q.読者へのメッセージをお願いします。 A.今アフガニスタンは、世界のメディアから忘れられてしまった国になっていますが、日本にとってはアフガニスタンはシルクロードの中の、文明の十字路の中心で、本当に豊かで色んなものが通りすぎていった国なんです。そこが、武装勢力タリバンが首都カブールを制圧したという現状にある。本作は、今起きていることを単に伝えるのではなく、あそこで暮らす人たちへの深い気持ちの表れがあるので、アフガニスタンという国がどういう国なのか、これから未来に向かって、あの国がどうなっていくべきか、アフガニスタンに対して関心を持ってくれるような力を映画からもらっていただければ、これ以上嬉しいことはないです。 |

|

【監督・撮影】河邑 厚徳 Profileかわむら あつのり <映画> <放送番組> |

|

『鉛筆と銃 長倉洋海の眸』9月12日(火)〜9月24日(日)東京都写真美術館ホールほかにて公開 公式サイト: 公式X: 公式Facebook: <東京都写真美術館ホール上映日程> <トークイベント ゲスト一覧> あらすじ 1982年、中南米エルサルバドルで当時3歳の少女・ヘスースと出会い、「出来事を取材するニュース写真ではなく、現場に何年も通い一人の人間を見続ける」という長倉のスタイルが生まれる。 1983年、侵攻したソ連軍に抵抗する戦いが続いていたアフガニスタンで、若き司令官マスードの撮影を決意。100日間イスラム戦士(ムジャヒディン)と共に行動し、二人は強い信頼関係をつくりあげていく。 2001年9月9日マスードはアメリカ同時多発テロの2日前にイスラム過激派により暗殺される。マスードの1周忌に初めてパンシール渓谷の山の学校を訪れた長倉は、マスードが資材を提供し、村をあげて小さな学校を守り続けていると聞き、心を動かされる。長倉は、マスードの教育への想いを受け継ぎたいとNGO「アフガニスタン山の学校支援の会」を設立して支援を決意。まず手元にあった寄付金を生かし、机や椅子などを提供する。その後も長倉は、このイスラムでは珍しい小さな男女共学の学校へ毎年のように通い、子供たちの成長を撮り続ける。 |

監督・撮影 河邑厚徳

製作・著作 アフガニスタン山の学校支援の会

ルミエール・プラス

配給宣伝 アルミード

©2023 アフガニスタン山の学校支援の会 ルミエール・プラス

EIGAJOHO.COM

EIGAJOHO.COM