|

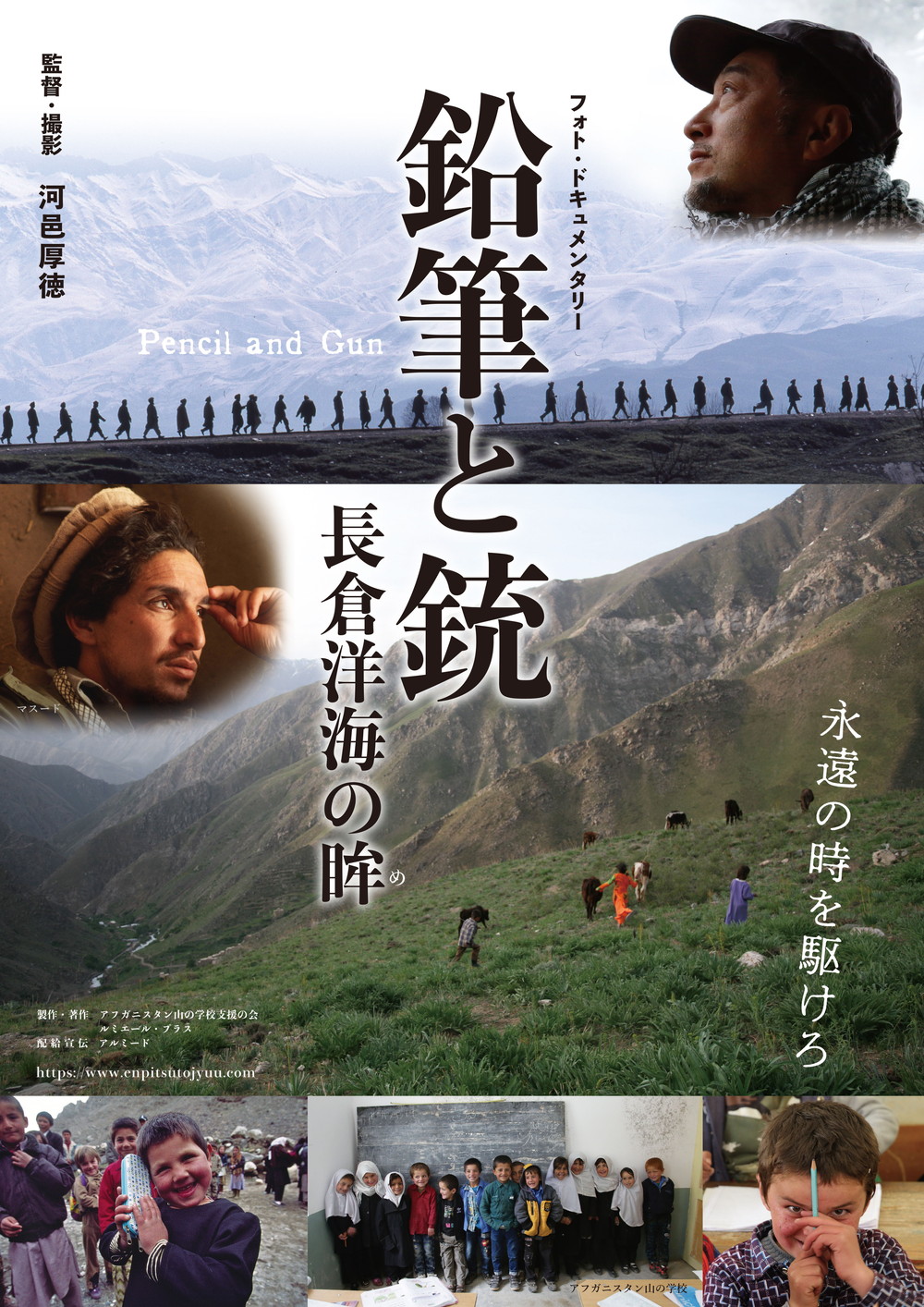

トークイベント『鉛筆と銃 長倉洋海の眸(め)』が、9月24日(日)まで東京都写真美術館ホールにて公開中。 9月13日の公開2日目のトークイベントには、マスードの戦いや山の学校の子どもたちを捉えた作品群で、第十二回土門拳賞、講談社出版文化賞などを受賞した本作の主人公である長倉洋海と、新聞記者時代に長倉のロングインタビューをした稲垣えみ子のトークイベントが登壇した。 |

|

稲垣えみ子、長倉洋海登壇約30年ぶりの再会という二人。 稲垣は、朝日新聞の記者だった約30年前に20代で長倉をインタビューした時のことを回想し、「長倉さんにどうして取材したかというと、すごく憧れがあったんです。当時朝日新聞にいまして、仕事もパッとしない毎日で、自分が何をやりたいかわからなかったりしました。世代的にロバート・キャパに憧れて新聞社に入ったのに、地方で記者をしていたんですけれど、ロバート・キャパみたいな感じの人が日本人にいる、しかも世代が近いということで、自分がどうしていいかわからないと、救いを求めて取材に行きました。」と話した。 稲垣は、今回のトークイベントを前に、当時書いた長倉のインタビュー記事を読み返したそうで、「『死に方が知りたい』というテーマだったのですが、『死と向き合っている人の方が生き生きしている。』『死と向き合うことなく生きることを実感するって難しいのではないか』だとか、『死と老いを大切にしないで、本当に生きるということはできるのか』というようなことをおっしゃっていました。」と振り返った。 長倉についてのドキュメンタリー映画を見た感想については、「そんな立派な長倉さんも、案外野心満々で、ピューリッツァー賞というような分かりやすいものを目指して、大先輩に会いに行ってというエピソードがすごく好きで。長倉さんもその後迷いながら、いろんな出会いがあって、今があるんだなとすごく思いました。」と語った。 また、本作で使用された長倉の過去の写真にも言及し、「長倉さんの顔がめちゃくちゃ怖い。殺意がある。鋭いエネルギーはあるけれど、目は今のような明るさじゃなかった。(30年ぶりに会った長倉が、)明るい、含むところがない訳が、この映画を見て、わかりました。」と長倉の半生を描いた本作でも描かれる長倉の変化について語った。 そして、「私は長倉さんに憧れて取材に行ったんですけれど、長倉さんも人間で、迷ってぶつかりながら、今も迷ってぶつかりながらが続いていると思うんですけれど、それでいいんだなとすごく思いました。」と、本編で描かれる長倉の半生を見て、救われたような表情を浮かべた。 稲垣は、「この映画の推薦コメントを書かせていただいたんですけれど、色々思うところがあって、すごくまとめるのに苦労して、実は3つ書いたんです。」と自ら切り出し、「もったいなと思って」と、採用されなかった2つのバージョンも披露した。 写真を撮ったことのある人ならわかると思うのだが、写真に映る人の表情とは、実はカメラマンに向けた表情なのだ。だからあなたが誰かが写った写真を見てその表情に心打たれたなら、それは、その表情を向けられたカメラマンの人生を瞬時に追体験しているということなのだ。私は長倉さんの写真が昔から好きだった。その魅力はなんと言ってもそこに写っている人々の瞳の輝きで、そしてこの映画を見て、長倉さんの人生に起きたことを知り、その輝きの理由がよくわかった。・・・・・ 長倉さんの写真が昔から好きだった。その魅力はなんと言っても人々のハッとするような瞳の輝きで、よくこんな決定的瞬間が切り取れるものだとその才能を羨ましく思っていた。でもこの映画を見て、才能ってなんだろう。一般的な成功を夢見た普通の若者が、挫折と苦闘の中で、自分が本当に取りたいもの、本当に心を揺さぶられるものを求め続けた結果があの写真だったんじゃないか。あの瞳の輝きはきっと長倉さん自身の心の輝きなんだと気づいたのです。才能とは、自分に正直であること、諦めないこと、きっと誰だってそうだと思います。私はそこに大きな希望をいただきました。 最後に稲垣は、「本当に素敵な映画なのと、長倉さんの写真がこんなに見れるのがすごく良かった。」と映画の感想を話し、トークイベントは終了した。 |

|

<東京都写真美術館ホール上映日程>9/24(日)まで上映中 <トークイベント ゲスト一覧>9/14(木)18:50〜の回 大竹英洋(写真家) |

|

『鉛筆と銃 長倉洋海の眸(め)』公式サイト: 公式X: 公式Facebook:

【あらすじ】 大学で探検部に属していた長倉洋海は、ベトナム戦争の報道写真に憧れ報道カメラマンを目指す。「目の前で現代史が動きその1ページがめくられていく。自分自身がその現場に立ち感動したい」と通信社に入社したが、希望が叶わず、1980年、3年で退社しフリーに。 1982年、中南米エルサルバドルで当時3歳の少女・ヘスースと出会い、「出来事を取材するニュース写真ではなく、現場に何年も通い一人の人間を見続ける」という長倉のスタイルが生まれる。 1983年、侵攻したソ連軍に抵抗する戦いが続いていたアフガニスタンで、若き司令官マスードの撮影を決意。100日間イスラム戦士(ムジャヒディン)と共に行動し、二人は強い信頼関係をつくりあげていく。 2001年9月9日マスードはアメリカ同時多発テロの2日前にイスラム過激派により暗殺される。マスードの1周忌に初めてパンシール渓谷の山の学校を訪れた長倉は、マスードが資材を提供し、村をあげて小さな学校を守り続けていると聞き、心を動かされる。長倉は、マスードの教育への想いを受け継ぎたいとNGO「アフガニスタン山の学校支援の会」を設立して支援を決意。まず手元にあった寄付金を生かし、机や椅子などを提供する。その後も長倉は、このイスラムでは珍しい小さな男女共学の学校へ毎年のように通い、子供たちの成長を撮り続ける。 |

監督・撮影 河邑厚徳

製作・著作 アフガニスタン山の学校支援の会

ルミエール・プラス

配給宣伝 アルミード

©2023 アフガニスタン山の学校支援の会 ルミエール・プラス

EIGAJOHO.COM

EIGAJOHO.COM『鉛筆と銃-長倉洋海の眸め』.jpg)